○大阪府都市ボートレース企業団文書取扱規程

平成28年4月1日

企業団企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の収受及び配付(第8条―第14条)

第3章 文書事務の処理(第15条―第17条)

第4章 文書の発送(第18条―第20条)

第5章 文章の編集及び保存(第21条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大阪府都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して一般事務能率の向上に役立つよう努めなければならない。

2 文書は、全て横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) その他企業長が縦書きを適当と認めるもの

3 文書の処理は、特別の定めがあるもののほか、順次上司の決定を経て専決者又は企業長の決裁を受けなければならない。

(禁止事項)

第3条 文書は、上司の許可を得ないでこれを持ち出し、他人に示し、又はその写しを交付してはならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、企業団における文書事務全般を統括する。

2 総務課長は、必要があると認めるときは、各課における文書の取扱いについて調査し、助言するとともに、必要な措置を求めることができる。

(文書主任の設置)

第5条 各課に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置く。

2 文書主任は、係長又は主査相当職にある者のうちから課長が指定する。

(文書主任の職務)

第6条 文書主任は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書発送の手続に関すること。

(2) 文書の分類及び審査に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 完結文書の編集及び成冊に関すること。

(5) 簿冊の保管及び引継ぎに関すること。

(6) その他文書事務の改善及び処理に関し必要なこと。

(総務課の備付帳簿)

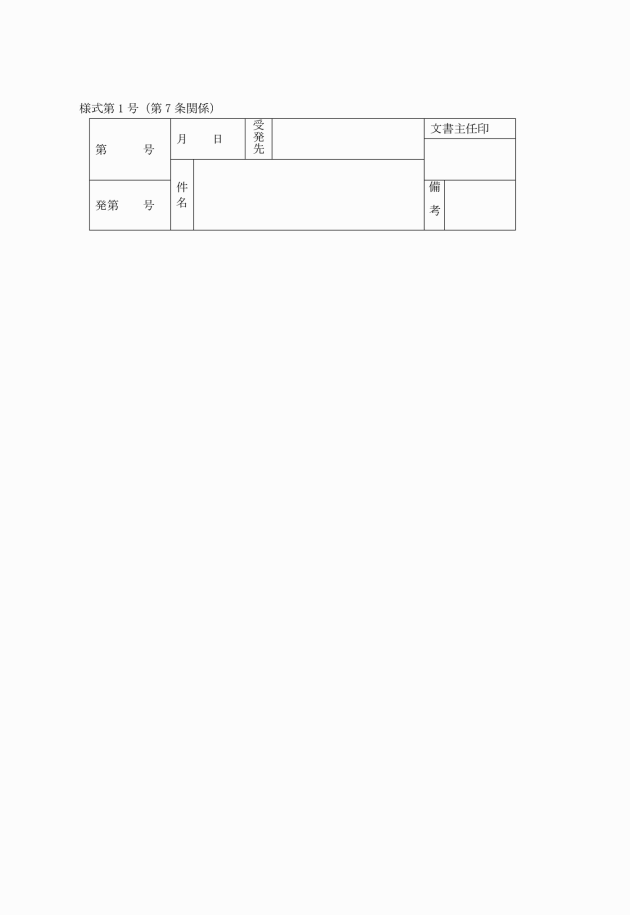

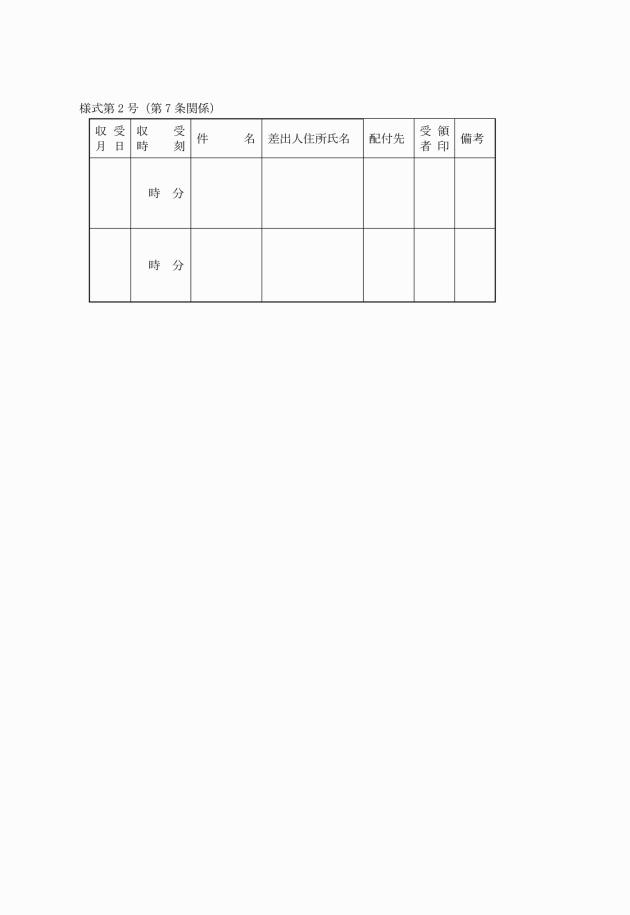

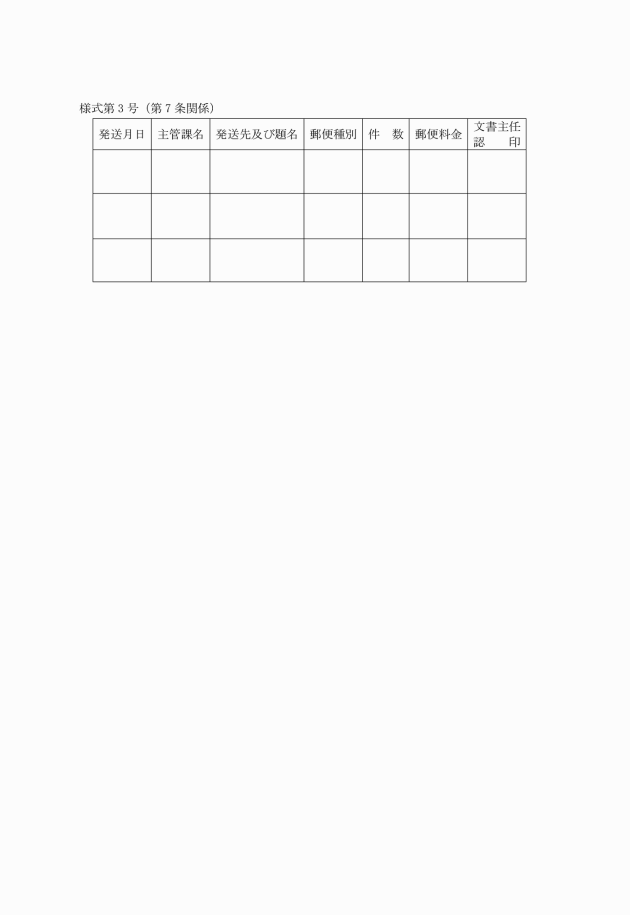

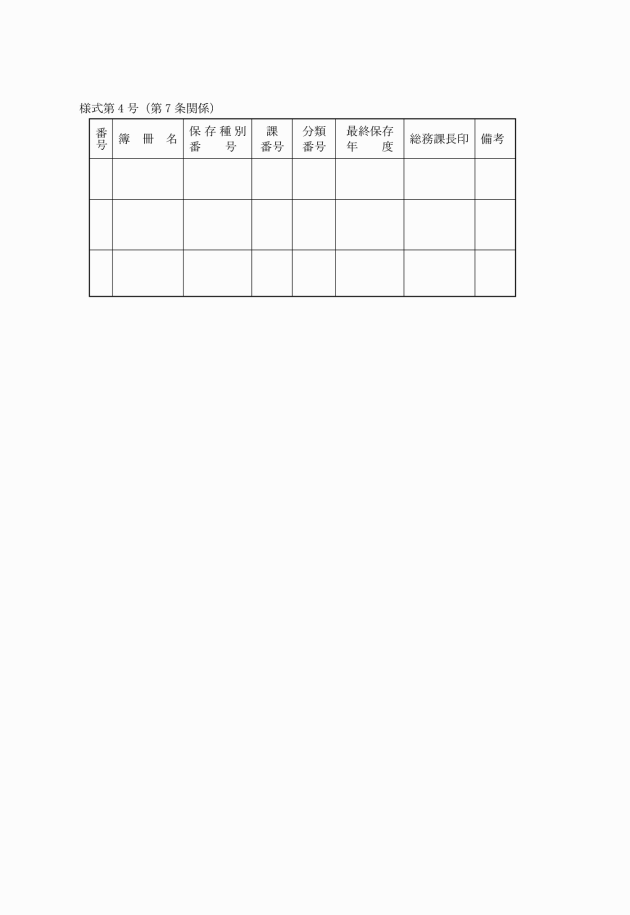

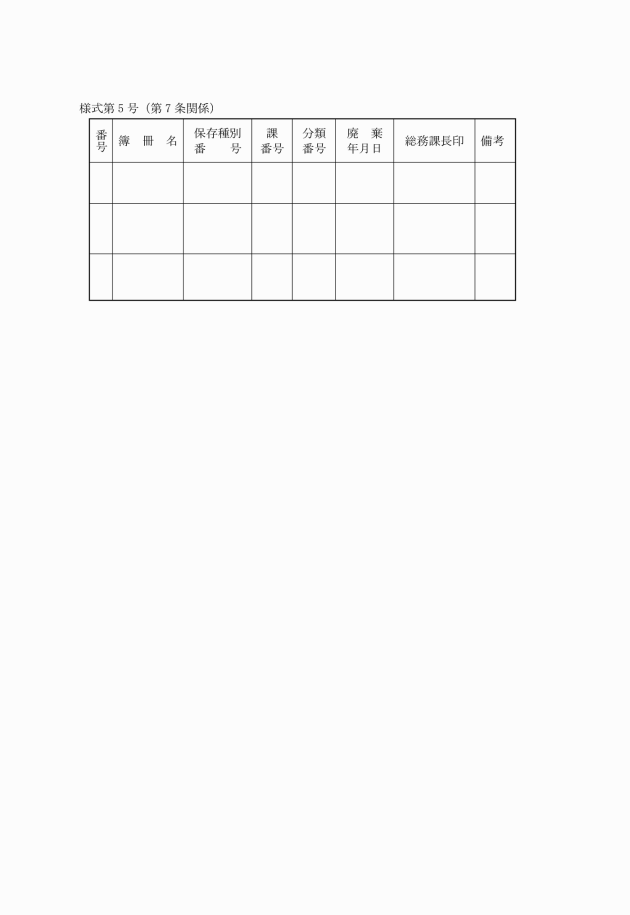

第7条 総務課に次の帳簿を置く。

(1) 文書処理簿(課別に作成。様式第1号)

(2) 重要文書収受簿(様式第2号)

(3) 郵便発送簿(様式第3号)

(4) 保存簿冊台帳(様式第4号)

(5) 廃棄文書台帳(様式第5号)

第2章 文書の収受及び配付

(文書の収受)

第8条 企業団に到着した文書は、総務課において受付の事務を行う。

2 各課において直接収受した文書のうち、受付を必要と認めるものは、速やかに総務課に回付しなければならない。

3 電報については、全職員が受信又は収受に努め、速やかに主管課に連絡し、又は回付しなければならない。

(収受文書の配付)

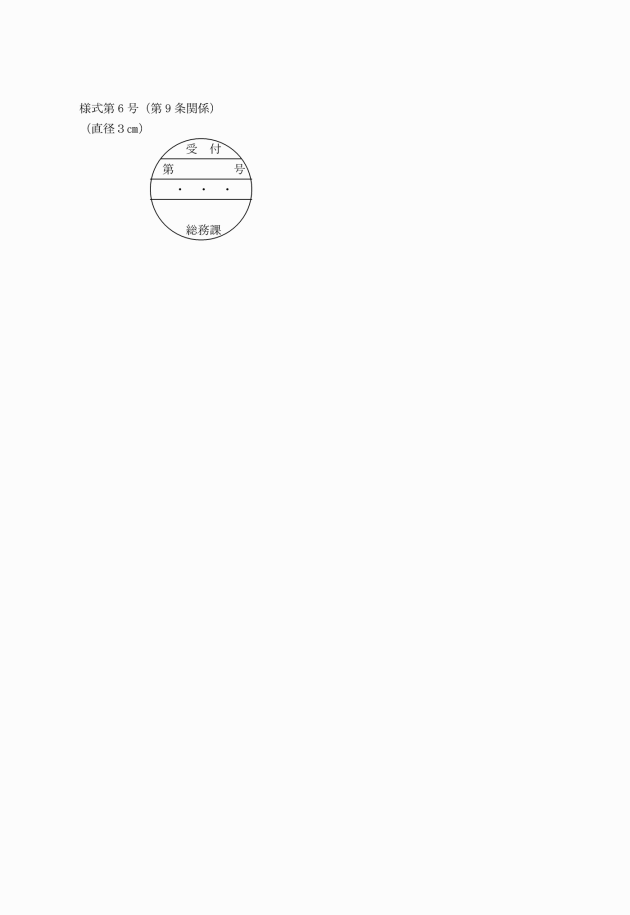

第9条 収受した文書は、次により配付しなければならない。

(1) 収受文書は、親展文書、私信その他の開封しないことが相当と認められる文書を除き、全てこれを開封し、欄外に受付印(様式第6号)を押印し、文書処理簿に記載の上追次番号を付し、主管課の文書主任に配付し、受領印をとらなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、この限りでない。

(2) 親展文書、私信その他の開封しないことが相当と認められる文書は、封筒に受付印を押印し、名宛人又は主管課の文書主任に配付する。

(3) 書留郵便、小包その他重要と認められる文書は、欄外に受件印を押印し、重要文書収受簿に記載の上追次番号を付し、主管課の文書主任に配付し、受領印をとらなければならない。

2 前項各号の追次番号は、会計年度によって付する。

(関連文書の取扱い)

第10条 内容について2以上の課に関係がある文書は、最も関係が深いと認められる課の文書主任に配付しなければならない。この場合において、当該課を定め難いときは、関係する課の長と協議するものとする。

(郵便料金の未納又は不足する文書の処理)

第11条 企業団に到着した文書で郵便料金が未納又は不足であるもののうち、総務課長が必要と認めるものについては、その料金を支払って収受することができる。

(文書の返付)

第12条 配付を受けた文書で当該課の主管に属さないと認められるものは、各課相互に接受してはならず、文書主任から速やかに総務課に返付しなければならない。

(文書によらない場合の処理)

第13条 口頭又は電話による照会、回答、報告等で重要と認められるものについては、その要領を上司に報告しなければならない。

(文書配付等の特例)

第14条 主管課の文書主任が不在で、緊急の処理を要するときは、主管課の在席者のうち上席の者が、文書主任の職務を代行する。

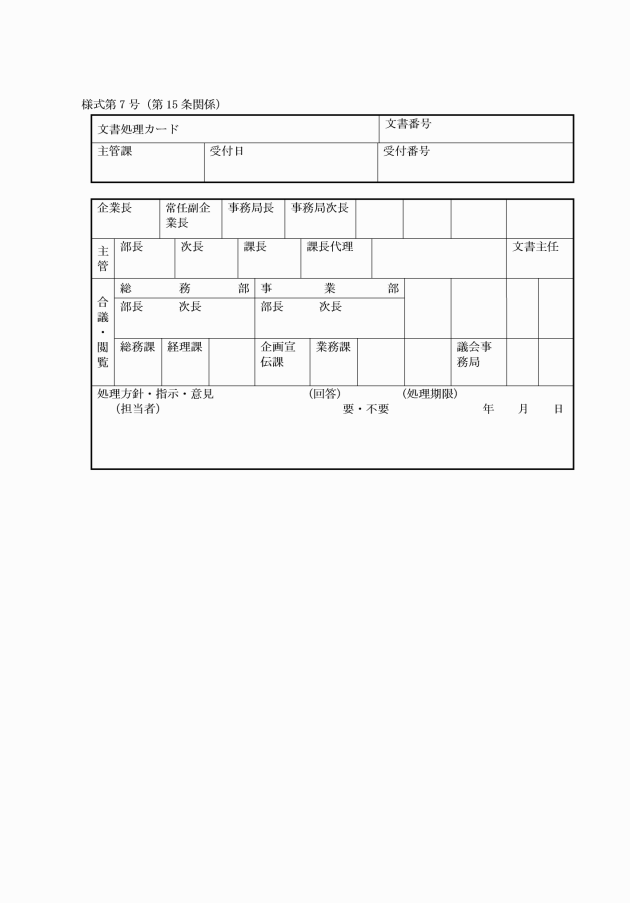

第3章 文書事務の処理

2 配付を受けた文書の閲覧が終わった課長は、具体的な処理方針を示し、担当に処理させなければならない。この場合において、その内容が重要なもの又は急旋を要するもので、直接上司の指示又は承認を受ける必要があると認められるときは、速やかに上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

3 処理を要する文書は、速やかに処理案を備え、回議しなければならない。

4 処理の期日が設けられている文書で、その期日内に処理し難いものは、処理の期日を予定し、上司の承認を受けなければならない。

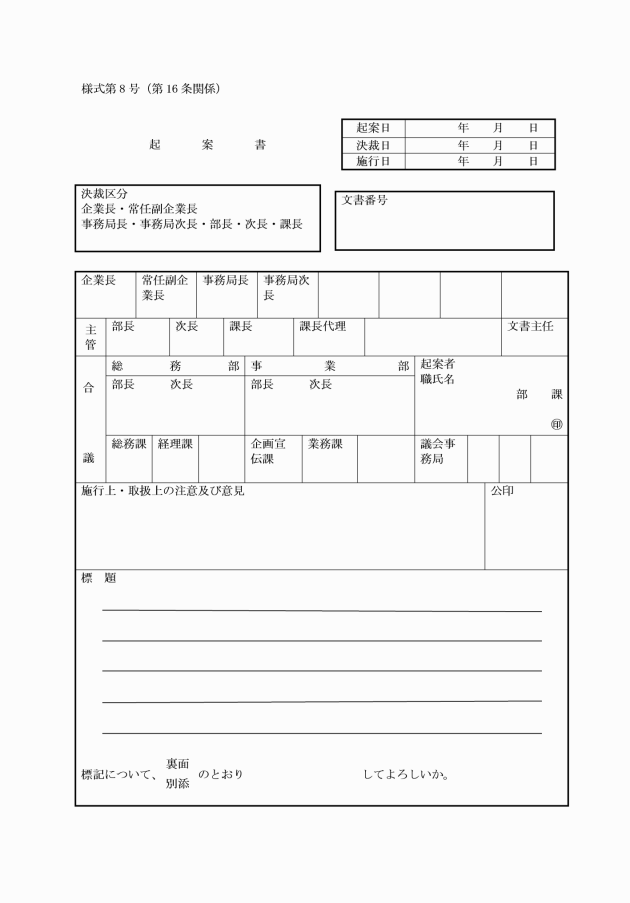

(文書の起案)

第16条 事務処理の発議は、次に掲げる場合を除き起案用紙(様式第8号)を用いなければならない。

(1) 帳票処理(成規の様式等による帳票に処理案を記載して起案することをいう。)

(2) 余白処理(内容が軽易な場合で、文書の余白に処理案を添付し、又は記載して起案することをいう。)

2 起案は、おおむね次に掲げるところに従い行わなければならない。

(1) 標題及び文案は簡潔にし、かつ、用字は常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に、用語は公用文作成の要領(昭和27年内閣閣甲第16号)により明確に記すること。

(2) 重要なもの又は異例に属するものは、あらかじめ上司の指示を受けること。

(3) 関係案件は、支障のない限り1起案とし、「案の1」、「案の2」等相互の関係を明瞭にすること。

(4) 重要なもの又は内容の複雑なものは、関係法令その他参考事項を摘記し、添付すること。

(5) 文案を訂正するときは訂正すべき字句の上に線2本を引き、挿入するときは挿入すべき字句の脇に記入して、その箇所に押印すること。

(6) 他の部課に関係する事案については、あらかじめ関係する課と十分協議すること。

3 起案文書には、決裁区分、起案年月日、起案者名等の必要事項を、それぞれの欄に記入しなければならない。

(文書合議の原則)

第17条 他の部課に合議を必要とする起案文書は、あらかじめ関係部課の合議を経て、主管部課長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものにあっては、口頭又は起案文書の写しの送付によって合議に代えることができる。

2 合議先の部課長が不在の場合で緊急の処理を要するときは、決裁者又は専決者の決裁を受けた後、当該不在者の閲覧に供するものとする。

3 合議の順序は、関連の深い部課から順次行い、起案者においてその順を記入するものとする。

4 合議を受けた起案文書で処理を必要とするものは、速やかに処理しなければならない。この場合において、調査その他の理由により処理に日時を要するときは、その旨を起案者に通知しなければならない。

5 合議を受けた起案文書に異議があるときは、主管の部課長と協議しなければならない。この場合において、主管の部課長の同意を得られないときは、意見を付し、上司に提出しなければならない。

6 起案文書の合議中、原案を加除訂正したときは、これに押印し、特に重要な加除訂正をしたときは、意見欄等にその理由を記入押印しなければならない。

7 前項に規定する処理をしたときは、その旨を合議した部課に通知しなければならない。

第4章 文書の発送

(発送文書)

第18条 発送を要する文書については、あらかじめ総務課において文書処理簿による追次番号を受けなければならない。

2 発送文書の記号は、次のとおりとする。

部課名 | 文書記号 |

総務部総務課 | 大ボ総第 号 |

総務部経理課 | 大ボ経第 号 |

事業部企画宣伝課 | 大ボ企第 号 |

事業部業務課 | 大ボ業第 号 |

(原議書との契印)

第19条 発送文書には、原議書と契印し、公印を押印しなければならない。ただし、軽易なものにあっては、これらを省略することができる。

(郵送文書)

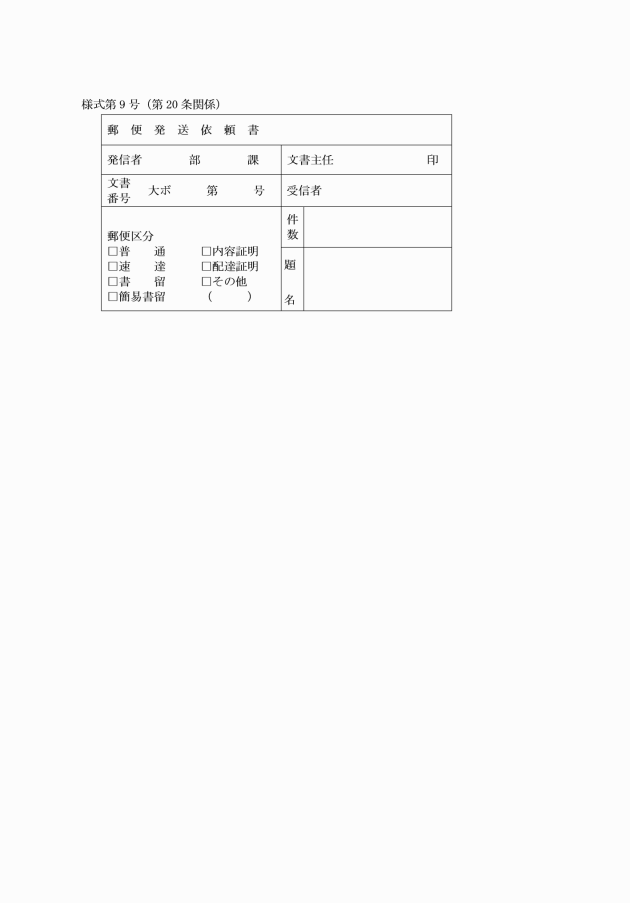

第20条 郵送を必要とするものは、主管課ごとに文書主任がとりまとめ、郵便発送依頼書(様式第9号)を添えて、午後3時までに総務課に回付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

第5章 文章の編集及び保存

(文書整理の原則)

第21条 文書は常に整理し、災害その他非常時に支障のないようにしなければならない。

(文書分類表)

第22条 文書は、軽易なものを除き、総務課長が別に定める文書分類表により分類整理し、これを保管しなければならない。

2 文書分類表において、新たな分類番号を追加する必要が生じた場合又は既存の分類番号を削除する必要が生じた場合には、主管課長の申出により総務課長がその分類番号の追加又は削除を決定する。

(文書の編集及び成冊)

第23条 文書の編集及び成冊は、次により行わなければならない。

(1) 編集及び成冊は、会計年度によること。ただし、総務課長が会計年度により編集し難いと認めるものは、暦年による。

(2) 2以上の分類にわたる文書は、その関係が最も深いと認められる分類に編集すること。

(3) 1簿冊に成冊し難いものは、適宜分冊すること。

(4) 絵、図面等で薄冊に編集し難いものは、適宜結束し、又は袋に納めること。

(5) 編集及び成冊は、文書分類表による編集簿冊名ごとにとりまとめること。

(6) 表紙には、所属年度又は所属年、名称、主管課名及び文書番号を記載すること。

(7) 背表紙には、文書番号を記載すること。

(文書の完結日)

第24条 文書の完結日は、次に定めるところによる。

(1) 帳簿類は、当該帳簿類の記録の終わった日とし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿にあっては、当該帳簿類の除冊の日

(2) 出納に関する証拠書類は、当該支出のあった日

(3) 契約文書は、当該契約事項の履行完了の日

(4) その他の一般文書は、文書の事案が施行された日

(簿冊の引継ぎ)

第25条 編集し、及び成冊した簿冊は、会計年度によるものは翌年7月末日までに、暦年によるものは翌年2月末日までに引継目録として保存薄冊台帳2部を添え、総務課に引き継がなければならない。ただし、機密文書については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、主管課においてなお簿冊を保管しようとするときは、簿冊の名称、文書番号及び保管期間を明らかにして、総務課長の許可を得なければならない。

(引継簿冊の審査)

第26条 総務課長は、引継ぎを受けた簿冊の文書分類、成冊、文書番号等の適否につき審査する。

2 総務課長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めるときは、保存簿冊台帳1通に受領印を押印して主管課に返付するものとし、不適当と認めるときは、その完備又は修正を主管課に求めるものとする。

(文書の保存期間)

第27条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

(保存期間の起算)

第28条 文書の保存期間は、会計年度によるものは当該文書の完結した日の属する年度の翌年度、暦年によるものは当該文書の完結した日の属する年の翌年から、それぞれ起算する。

(簿冊の保存)

第29条 第26条第1項の規定による審査の結果、適当と認められた簿冊は、書庫に保存する。

(書庫の管理)

第30条 書庫の中は、常に整理整頓に努め、清潔を保つとともに、一切の火気を使用してはならない。

(マイクロフィルムによる保存)

第31条 総務課長は、文書のうち適当と認めるものについては、その文書を撮影したマイクロフィルムを、その文書に代えて保存することができる。

(保存簿冊の借覧)

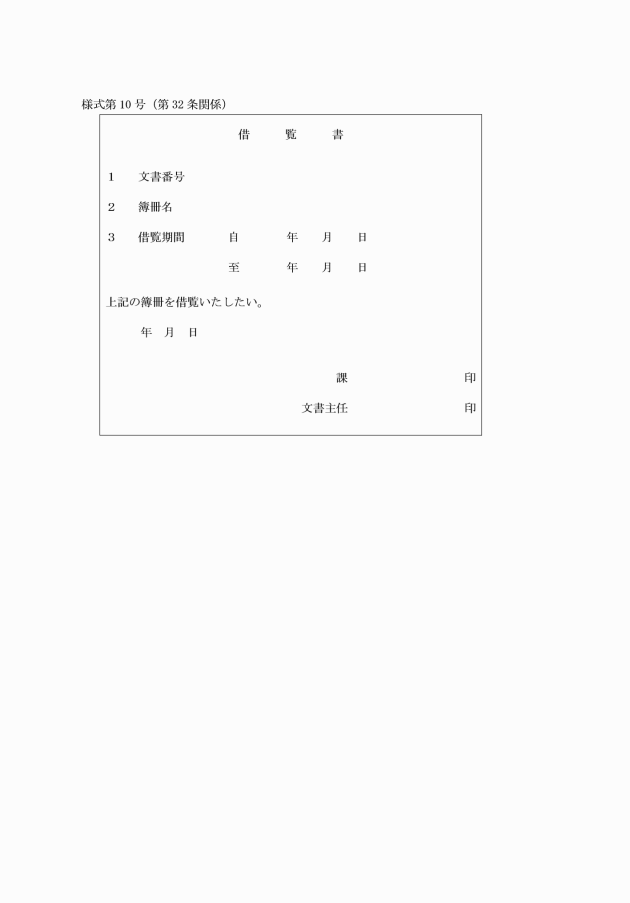

第32条 執務上保存簿冊を借覧しようとする者は、総務課長に借覧書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 借覧期間は30日を限度とし、30日を超えるときは、改めて借覧書を提出しなければならない。

3 借覧した簿冊は、他に転貸してはならない。

(借覧簿冊の紛失等)

第33条 借覧した簿冊を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を企業長に報告しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による報告を受けたときは、総務課長に保存簿冊台帳の整理その他適当な処置をさせなければならない。

(保存簿冊の廃棄)

第34条 保存期間を経過した簿冊は、総務課長が精査し、主管課長に合議の上廃棄しなければならない。

2 総務課長は、簿冊を廃棄したときは、速やかに保存簿冊台帳を整理し、廃棄文書台帳に記入しなければならない。

3 総務課長は、保存期間を経過した簿冊のうちなお保存の必要があると認めるものについて、更に期間を定めてこれを保存することができる。

(簿冊廃棄上の注意)

第35条 廃棄する簿冊で機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものについては、裁断、溶解等適切な処置をとらなければならない。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日企業団企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日企業団企業管理規程第1号)抄

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和5年3月20日企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。